五年前,《巴尔的摩太阳报》的记者Frank Langfitt觉得在中国采访很有难度,因为中国的民众不习惯正式的记者采访形式,要么羞涩要么刻奇;另一方面,大家总是对出租车司机畅所欲言。于是他拾起了几十年前在美国的出租车司机生涯,在上海搞了个免费出租车,拉着大家到处乱转,认识了很多有意思的人,也采访到了很多有意思的关于中国的故事。

这个切入点真是精准。不知道为什么,我们总是喜欢向出租车司机敞开心扉。在世界上的任何一个大城市里,尤其是在中国这种没有宗教信仰的地方,出租车司机简直就是大家的免费牧师,出租车就是大家的忏悔室。的哥安慰过失恋的我,羡慕过上研究生的我,我在深夜出租车的后座上痛哭过,和司机讨论过政治和墙,在美国和中国都发生过。美国的出租车司机更加多样化,不时碰到个中南美来的难民之类,那跌宕起伏的一生简直可以拍一部平民版的《Narcos》,要是听到悬念的地方就到地儿了,恨不得还要来个下回分解。一次,我与一个英语极差的委内瑞拉司机讨论了半天破产的委内瑞拉经济,在临下车的时候他和我说了一句:“当年我的英语老师天天和我唐僧,要学好英语啊。我心想,有什么用呢?我一辈子也用不上呀。现在你看,我每天都在后悔。”他的眼里闪着泪光,我的也是。

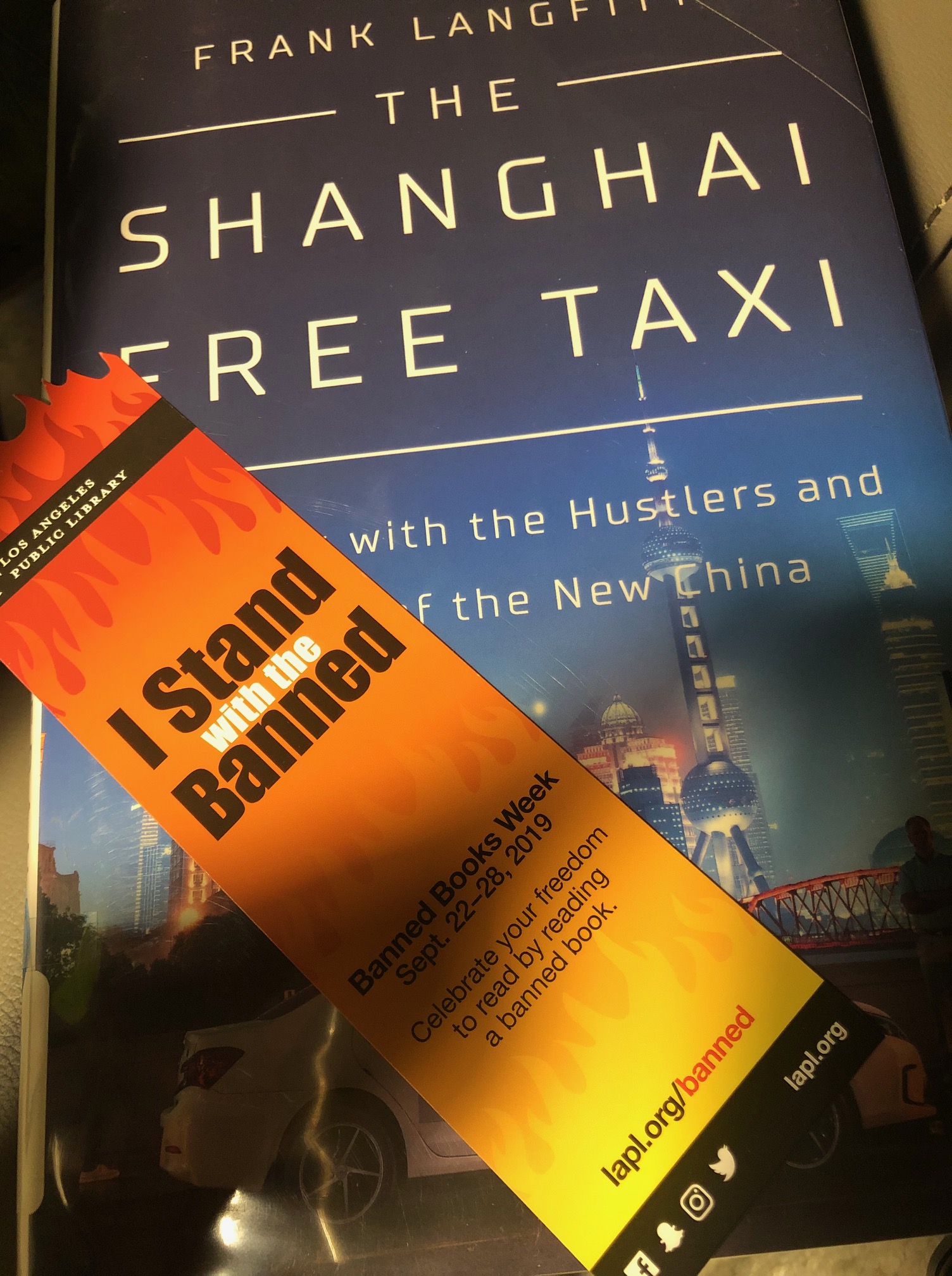

这位记者的出租车身涂装得非常有趣。前面写着:“免费爱心车”,让人有雷锋或者李素丽的错觉;后半部分写着“交上海朋友,聊上海生活”。我不知道有多少人愿意上这部出租车——在书里看起来还不少,但他更多的故事显然是从网上各种线索中精心挑选的被采访者,和各种敏感话题有着千丝万缕的联系,比如人权律师,来美国生二胎的基督教徒等等,而在书里几乎每一页都要提到的意识形态问题恐怕也是许多人觉得这本书不够好的原因。我的观点是,书里当然可以“夹带私货”,什么叫“私货”?这本来就是个伪命题。“私货”无非就是作者的政治观点,只不过和作为读者的你的政治观点不一样而已,让你觉得受到了冒犯。这是读者的不宽容。

但另一方面,我也确实觉得他没有完全走进受访者的人生,而更流于故事的表面。比较起来,《长乐路》显然对中国民众有更深刻的同情,这是把中国当作家和把中国当作出差旅途的一段的作者的区别。书里最打动我的还是有几段,一段是从上海到湖北的春节回乡之路,乘客放起了约翰·丹佛的《Country Road Take Me Home》,另一段是他写到这位乘客的母亲,连普通话都不会说,在村里的孩子都纷纷辍学打工的时候,毫不吝啬地把她所有的积蓄投入到了两个孩子的教育上面。作者写到,“这样的母亲是中国的脊梁”。在这种时候,我才觉得中国和美国之间、被访者和访问者之间是有一道桥梁的。